「テレビCMを出稿するほどの予算はないが、ブランドの認知度を上げたい」 「デジタル広告の運用だけでは、新規顧客の獲得に限界を感じている」 「広告の本当の効果が分からず、データに基づいた戦略が立てられない」

企業のマーケティング担当者であれば、一度はこのような壁に突き当たったことがあるのではないでしょうか。消費者との接点が多様化し、従来の広告手法が通用しなくなりつつある現代において、ブランド認知の獲得はますます複雑で困難な課題となっています。

しかし、もし「世間的には無名でも、自社の製品カテゴリーに関心を持つ特定の顧客層にだけは、圧倒的な知名度を誇る」そんな戦略的なブランド構築が可能になるとしたら、どうでしょう?

本記事では、その鍵を握る「OTT広告(コネクテッドTV広告)」と、その効果を最大化する分析基盤「Amazon Marketing Cloud (AMC)」を組み合わせた、新しい広告戦略 『局地的な認知戦』 について徹底的に解説します 。さらに、この高度な分析を誰でも簡単に、そして高速に実行可能にするAmazonレポート生成自動化ツール「Ubun BASE」の活用法まで、具体的にお伝えします。この記事を読めば、データドリブンな次世代の認知戦略を描くための、明確なロードマップが手に入るはずです。

目次

第1章: なぜ今、OTT広告なのか?テレビCM時代の終焉と新たな潮流

私たちの生活にテレビが欠かせないものであった時代、ブランド認知を獲得するための王道はテレビCMでした。しかし、スマートフォンの普及とインターネット環境の進化は、人々のメディアとの向き合い方を根本から変えました。

OTTメディアとは何か?

OTTとは「Over The Top」の略で、インターネット回線を通じてコンテンツを配信するサービスの総称です。具体的には、TVer、ABEMA、YouTube、Amazon Prime Video、Netflixといった、PC、スマートフォン、そしてインターネットに接続されたテレビ(コネクテッドTV)で視聴される動画サービスを指します。

これらのサービスが急速に普及したことで、人々はもはやテレビ局が編成した番組表に縛られることなく、好きな時に、好きな場所で、好きなコンテンツを視聴するようになりました。この変化は、広告の世界にも地殻変動をもたらしています。

テレビCMが抱える構造的な課題

かつて絶対的な影響力を誇ったテレビCMですが、現代のマーケティング環境においては、いくつかの大きな課題を抱えています。

- 視聴者の減少と高齢化: 若年層を中心に「テレビ離れ」が進行し、リアルタイムでのテレビ視聴者数は減少傾向にあります。

- ターゲティングの限界: テレビCMは、性別や年齢といった大まかな属性でしかターゲティングできず、興味関心のない層にも広告が配信されるため、効率が良いとは言えません。

- 効果測定の不透明さ: CMがどれだけ売上に貢献したのかを正確に測定することは極めて困難です。視聴率という指標はありますが、それが直接的な購買行動とどう結びついているのかをデータで示すことはできません。

これらの課題は、広告予算をデータに基づいて最適化したいと考える現代のマーケティング担当者にとって、大きな悩みの種となっています。

第2章: Amazon DSPでOTT広告を配信する圧倒的なメリット

こうした背景の中、OTT広告はテレビCMに代わる新たな認知獲得手法として注目を集めていますが、数あるOTT広告プラットフォームの中でも、Amazon DSP(デマンドサイドプラットフォーム)経由で配信することには、他にはない圧倒的なメリットが存在します。

その最大の理由は、Amazonが保有する膨大な「購買データ」に基づいて、極めて精度の高いターゲティングが可能になる点にあります 。

一般的な広告プラットフォームがウェブサイトの閲覧履歴や検索履歴といった「興味関心データ」を元にターゲティングを行うのに対し、Amazon DSPは「実際に何を購入したか」という、最も確かな消費行動データを利用できます 。

例えば、以下のようなターゲティングが可能です。

- 過去1年間に、競合の特定ブランドのドッグフードを購入したユーザー

- 「オーガニック スキンケア」というキーワードで商品を検索したが、まだ購入に至っていないユーザー

- ベビーカーを購入したが、まだおむつは購入していないユーザー

このように、顧客のライフステージや購買行動に深く根ざしたターゲティングができるため、広告メッセージが響く可能性のある潜在顧客に、無駄なくアプローチすることができるのです。さらに、広告に接触したユーザーが、その後Amazonでどのような行動をとり、最終的に商品を購入したかまでを一気通貫で分析できる環境が整っていることも、Amazon DSPの大きな強みです 。

第3章: 「認知」の本質とは?フリークエンシーとリーチカバレッジの重要性

ブランド認知を高める、という言葉はよく使われますが、その本質は何でしょうか。それは、単に一度広告を見せることではありません。ターゲットとなる顧客の記憶に残り、購買を検討する際の選択肢の第一位(第一想起)になることが重要です。そのために不可欠なのが、「フリークエンシー」と「リーチカバレッジ」という2つの指標です。

なぜ広告は「繰り返し」見せる必要があるのか?(フリークエンシー)

フリークエンシーとは、一人のユーザーに対して広告が何回表示されたかを示す回数です。心理学には「ザイオンス効果(単純接触効果)」というものがあり、人は接触回数が多いものに対して好意を抱きやすいとされています。

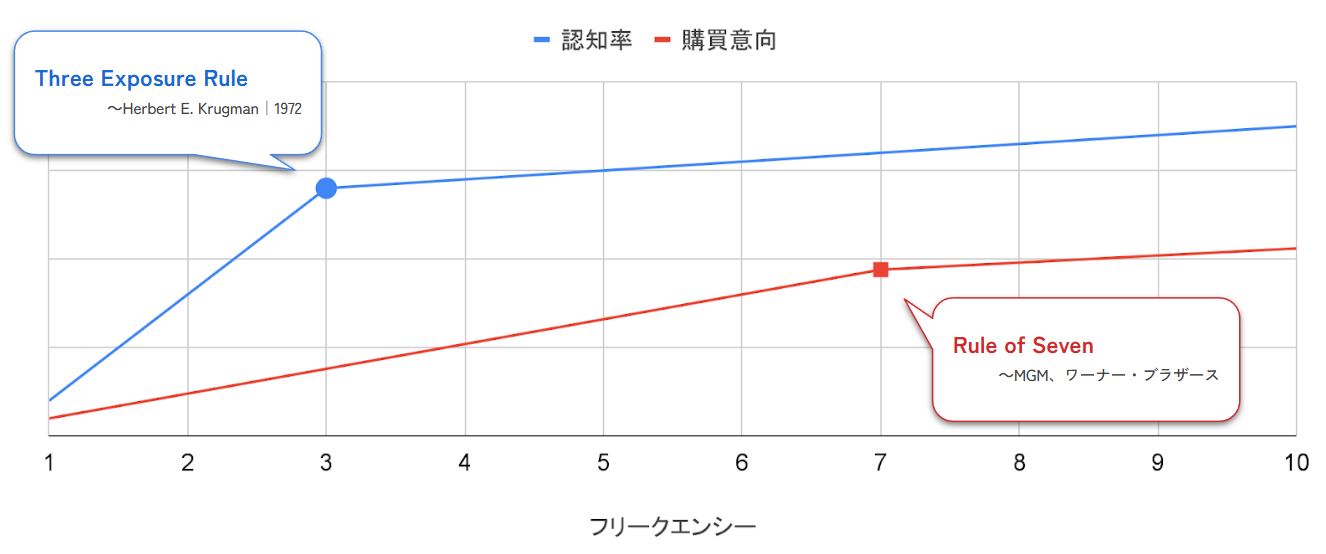

この「適切な回数」に関して、マーケティングの世界には古くから知られる2つの重要な法則があります。

一つは、心理学者のハーバート・E・クラグマンが提唱した「スリーヒッツ理論(Three-Exposure Rule)」です。この理論では、消費者が広告メッセージを記憶に留めるには、最低でも3回の接触が必要だとされています。

- 1回目:「これは何だ?(What is it?)」 – 広告を初めて認識する段階。

- 2回目:「これはどういうことだ?(What of it?)」 – 広告の内容を理解し、自分との関連性を考える段階。

- 3回目:「思い出す」 – 広告の内容が記憶に定着し、後の購買行動の引き金となる段階。

つまり、最低でも3回の接触が、単なる認知を超えて顧客の記憶に残り、意味を持つための第一歩となるのです。

さらに、より購買に近い態度変容を促すための法則として「ルール・オブ・セブン(Rule of Seven)」も存在します。これは、顧客が実際に商品やサービスの購入を決意するまでには、平均して7回ブランドのメッセージに接触する必要がある、というマーケティングの経験則です。

無数の情報が飛び交う現代のデジタル環境において、顧客の注意を引き、心を掴んで購買行動を促すためには、より多くの、そして質の高い接触が求められます。

これらの理論が示すように、広告は一度見せるだけでは不十分です。ターゲット顧客との間に意味のある関係を築き、認知を確実なものにするためには、計画的にフリークエンシーを高めていくことが不可欠なのです。

狙った層にどれだけ広告を届けられたか?(リーチカバレッジ)

リーチカバレッジとは、広告を届けたいターゲット層のうち、実際に何%の人に広告を届けることができたかを示す割合です。例えば、「都内在住の20代女性で、過去に高級化粧水を購入したことがある人」というターゲット層が10万人いたとして、そのうち8万人に広告を届けられたのであれば、リーチカバレッジは80%となります。

ここで多くの広告運用者が陥りがちなのが、盲目的にターゲティングを広げて過ぎてしまうことです。

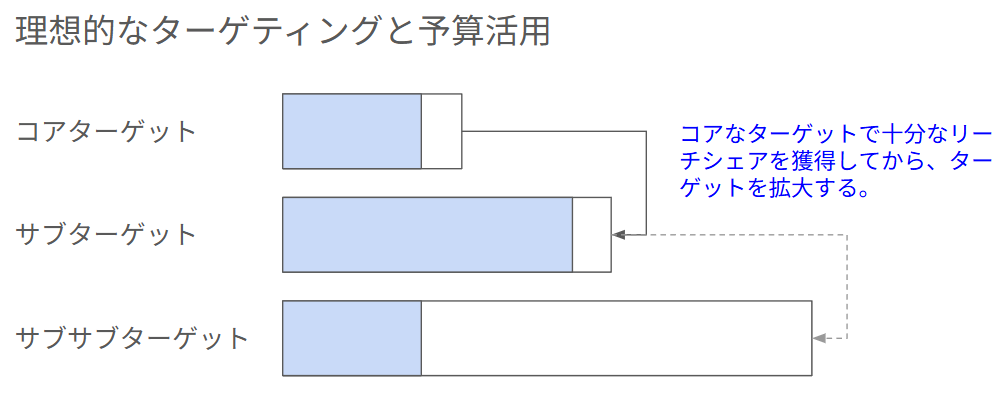

Amazon Marketing Cloud (AMC)などでデータを詳細に分析してみると、実は本来狙うべき最も重要なコアターゲット層に対してさえ、リーチカバレッジがまだ10%にしか達していない、というケースは少なくありません。

最も購入してくれる可能性の高い顧客層へのアプローチが不十分なまま、まだ温度感の低い新たな層へ予算を投下するのは、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるようなものであり、非常に非効率です。

広告戦略の鉄則は、まず最も確度の高いコアターゲット層へのリーチカバレッジを十分に高めることです。その上で、広告の配信頻度(フリークエンシー)が高まりすぎて効果が飽和してきた(サチュレーションしてきた)とデータで判断できた段階で、初めて次の有望なターゲット層へと戦略的に拡大していくべきなのです。

リーチカバレッジという指標は、単に広告がどれだけ広がったかを見るだけでなく、自分たちのマーケティング活動が「やるべきことをやりきれているか」を判断するための重要な指針となるのです。

しかし、従来の広告手法、特にテレビCMでは、これらの重要な指標を正確に把握し、コントロールすることは困難でした。どのくらいの人が、何回CMを見たのかを正確に知る術はなかったのです。

第4章: OTT広告の最適な運用法:スポット配信から「Always-on」戦略へ

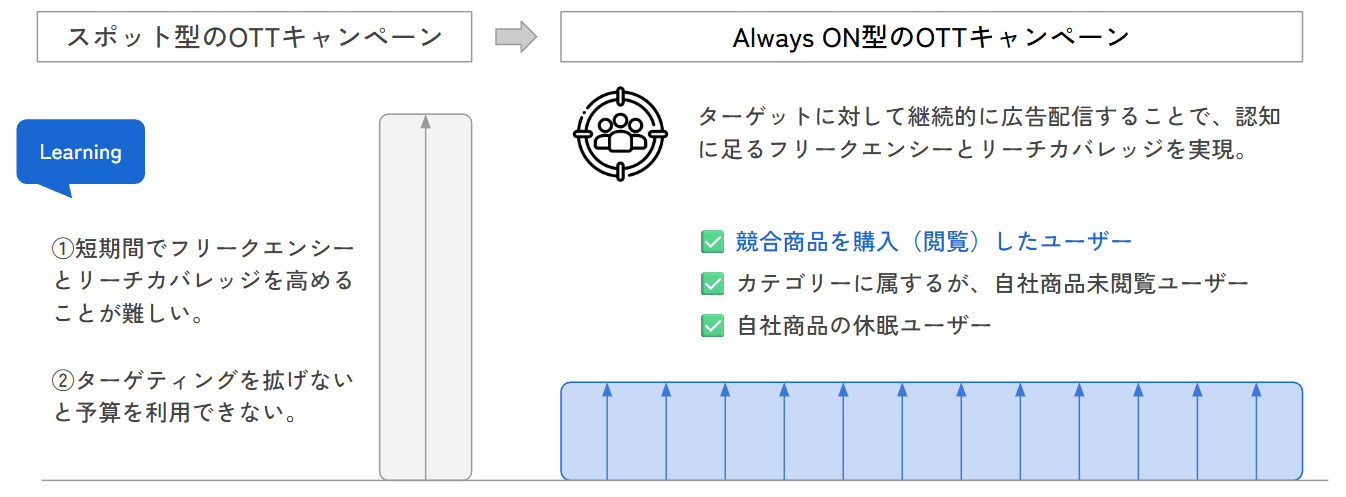

OTT広告は、テレビCMの課題を解決する可能性を秘めていますが、その効果を最大限に引き出すためには、テレビCMとは異なる運用思想が必要です。結論から言えば、短期間に集中して配信する「スポットキャンペーン」ではなく、長期間にわたって継続的に配信し続ける「Always-on」戦略が有効です。

テレビCMとOTTメディアの決定的な違い:ユーザーの視聴態度

この違いを理解するためには、ユーザーの視聴態度の変化を考える必要があります。テレビCMが主流だった時代、人々は決まった時間にテレビの前に座り、家族全員で同じ番組を視聴するのが一般的でした。そのため、人気番組の間にCMを投下すれば、短期間で多くの人に繰り返しリーチすることができました。

一方、OTTメディアの視聴は非常にパーソナルです。視聴する時間も、デバイスも、コンテンツも人それぞれ。視聴習慣が分散しているため、テレビCMのように短期間の配信でターゲット層全体にリーチし、十分なフリークエンシーを確保することは極めて難しいのです。

なぜスポットキャンペーンでは効果が出にくいのか?

OTT広告をテレビCMの延長と捉え、2週間や1ヶ月といった短期間のスポットキャンペーンで実施してしまうと、多くの場合、十分な成果は得られません。リーチカバレッジが低いままキャンペーンが終了してしまったり、一部のヘビーユーザーにだけフリークエンシーが偏ってしまい、多くのターゲットユーザーには1〜2回しか広告が届かなかったり、という事態に陥りがちです。これでは、ブランド認知を形成する上で最も重要な「適切な回数の反復接触」を実現できません。

「Always-on」戦略のすすめ:長期間の配信で着実に認知を浸透させる

そこで推奨されるのが、「Always-on」戦略です。数ヶ月から1年といった長期間にわたって、一定の予算で広告を配信し続けることで、ターゲットユーザーとの接触機会を継続的に確保します。これにより、視聴タイミングが分散しているユーザーにも着実にリーチを広げ、徐々にフリークエンシーを高めていくことができます。焦らず、じっくりと時間をかけてターゲット層への認知を浸透させていく。これがOTT広告時代における認知獲得の新しいセオリーです。

第5章: 新時代の覇権戦略!「局地的な認知戦」とは何か?

「Always-on」戦略でOTT広告を運用し、Amazonの購買データを活用した高精度なターゲティングを行う。この2つが組み合わさることで、全く新しいブランド戦略『局地的な認知戦』が可能になります。

これは、不特定多数に向けた「マス(大衆)認知」を目指すのではなく、自社の製品やサービスにとって最も価値の高い、特定の顧客セグメント内での「局地的な認知」で圧倒的No.1を目指す戦略です。

「あのニッチな界隈では、超有名なブランド」を作る

例えば、あなたが高級な登山用品を扱うブランドだとします。日本国民全員にブランド名を知ってもらう必要はありません。本当に知ってもらうべきなのは、「登山が趣味で、関連用品に年間数十万円を費やすような熱心な層」です。

Amazon DSPとOTT広告を使えば、そのような層(例:過去に高価格帯の登山靴やテントを購入したユーザー、専門誌に関連するKindle本を読んでいるユーザーなど)にターゲットを絞り込み、彼らが視聴するAmazon Prime VideoやTVerの番組に集中的に広告を配信し続けることができます。

その結果、「世間一般での知名度は低いかもしれないが、Amazonで登山用品を買うヘビーユーザーの間では、誰もが知る憧れのブランド」という地位を戦略的に築き上げることができるのです。

例えば、さらに具体的に考えてみましょう。AMCを使えば「過去60日以内に、あなたのブランドの最大の競合商品を購入したユーザー」という極めて重要なオーディエンスを特定できます。このターゲットに対して、「週に1〜2回という絶妙な頻度で、自社製品の魅力を伝えるOTT広告を数ヶ月にわたって配信し続ける」ことが可能なのです。

これは、ユーザーが次に商品を購入するタイミングで、真っ先に自社ブランドを思い浮かべるように、じわじわと顧客の頭の中のシェアを奪っていく、まさに「局地戦」です。

少し想像してみてください。もし競合があなたのお客様に対して、これと全く同じことをしていたら、非常に嫌だと思いませんか? 『局地的な認知戦』は、それほどまでに強力な競争優位性を生み出す可能性を秘めているのです。

あらゆる企業にとっての新たな選択肢

この『局地的な認知戦』は、ニッチな商材を扱う企業や中小企業だけに限定されるものではありません。むしろ、あらゆる規模の企業が、特定のビジネス目的を達成するために活用できる、極めて汎用性の高いアプローチです。

- 新規参入・中小企業の場合: 限られた予算を最も購入可能性の高い顧客層に集中させることで、効率的に市場での足がかりを築く「一点突破戦略」として活用できます。

- マス商品を扱う大企業の場合: この戦略の応用範囲はさらに広がります。

- 優良顧客の維持・育成: LTV(顧客生涯価値)の高いロイヤルカスタマー層に限定して広告を配信し、ブランドへの忠誠心をさらに高め、競合への離反を防ぐ「防衛・育成戦略」 。

- 競合からのシェア奪取: 競合ブランドの顧客層や、自社が手薄になっている特定のセグメント(例:若年層、特定のライフスタイルを持つ層)を狙い撃ちし、集中的なアプローチでシェアを奪う「局地攻略戦略」。

- 新商品の確実な立ち上げ: 新商品の発売時に、最も購入意欲の高いと想定されるアーリーアダプター層に集中的に広告を投下し、確実な初期ローンチ成功とポジティブなレビュー獲得を目指す「集中投下戦略」。

このように、無駄な広告費を徹底的に排除し、最も価値の高い顧客セグメントにリソースを集中投下することで、スタートアップから大企業まで、あらゆるプレイヤーがマーケティングROIを最大化することが可能になるのです。

第6章: 勝利の羅針盤!Amazon Marketing Cloud(AMC)の戦略的活用法

『局地的な認知戦』を成功に導くためには、緻密なデータ分析に基づく戦略の立案と、継続的な効果測定・改善が不可欠です。そして、その頭脳であり、羅針盤となるのが Amazon Marketing Cloud (AMC) です。

Amazon Marketing Cloud (AMC)とは?

AMCを一言で説明するならば、プライバシーが保護された安全な環境で、広告主が持つデータ(1st Partyデータ)とAmazonが持つ膨大なデータを統合し、自由に分析できる「データクリーンルーム」です 。AMCは個人を特定できる情報(PII)を扱うことなく、匿名化されたIDに基づいて分析を行うため、ユーザーのプライバシーは厳格に保護されます 。

通常の管理画面で提供される定型レポートとは異なり、AMCではSQLという言語を使って、イベントレベルの生データに直接アクセスし、自社のビジネス課題に合わせた独自の分析を行うことができます 。これにより、OTT広告キャンペーンの成果を多角的かつ詳細に解き明かすことが可能になります。

可視化と最適化:広告配信の”質”をデータで見る

『局地的な認知戦』において、単に広告を垂れ流すだけでは意味がありません。AMCを使えば、キャンペーンの”質”を定量的に評価し、最適化することができます。

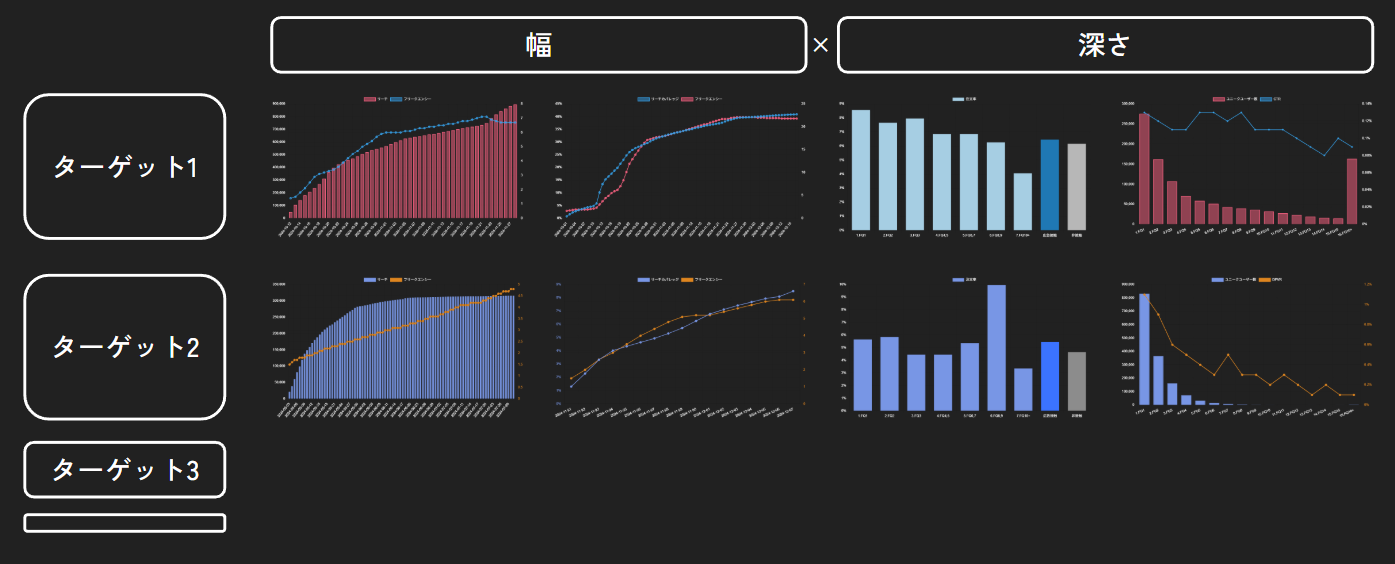

- リーチ、フリークエンシー、リーチカバレッジの可視化: AMCを使えば、「ターゲットオーディエンスのうち、何%に広告をリーチできたか(リーチカバレッジ)」「リーチしたユーザーに、平均何回広告を見せられたか(フリークエンシー)」「フリークエンシー回数ごとのユーザー数はどう分布しているか」といった、認知形成に不可欠な指標を正確に可視化できます 。これにより、「リーチは広がっているが、フリークエンシーが足りない」あるいは「一部のユーザーにフリークエンシーが偏りすぎている」といった課題をデータで把握し、ターゲティングや予算配分を調整することができます 。

効果測定:OTT広告は本当に”効いた”のか?

OTT広告のような認知施策の最大の課題は、その効果が曖昧になりがちな点です。しかし、AMCはこの課題に対する明確な答えを提示します。

- 動画接触者の購買行動までを追跡・分析: AMCを使えば、「OTT広告を視聴したユーザー」と「視聴していないユーザー」のその後の行動を比較分析できます 。これにより、「広告を視聴したユーザーは、視聴していないユーザーに比べて、商品詳細ページの閲覧率がX%高い」「購入率がY%高い」といった、広告の純粋な効果(インクリメンタルリフト)を明らかにすることが可能です 。これまで感覚的にしか語れなかった認知施策の貢献度を、明確なデータとして示すことができるのです 。

オーディエンス活用とメディアミックス:認知から購買への橋渡し

AMCの真価は、分析だけに留まりません。分析から得られたインサイトを、次のアクション(施策)にシームレスに繋げられる点にあります 。

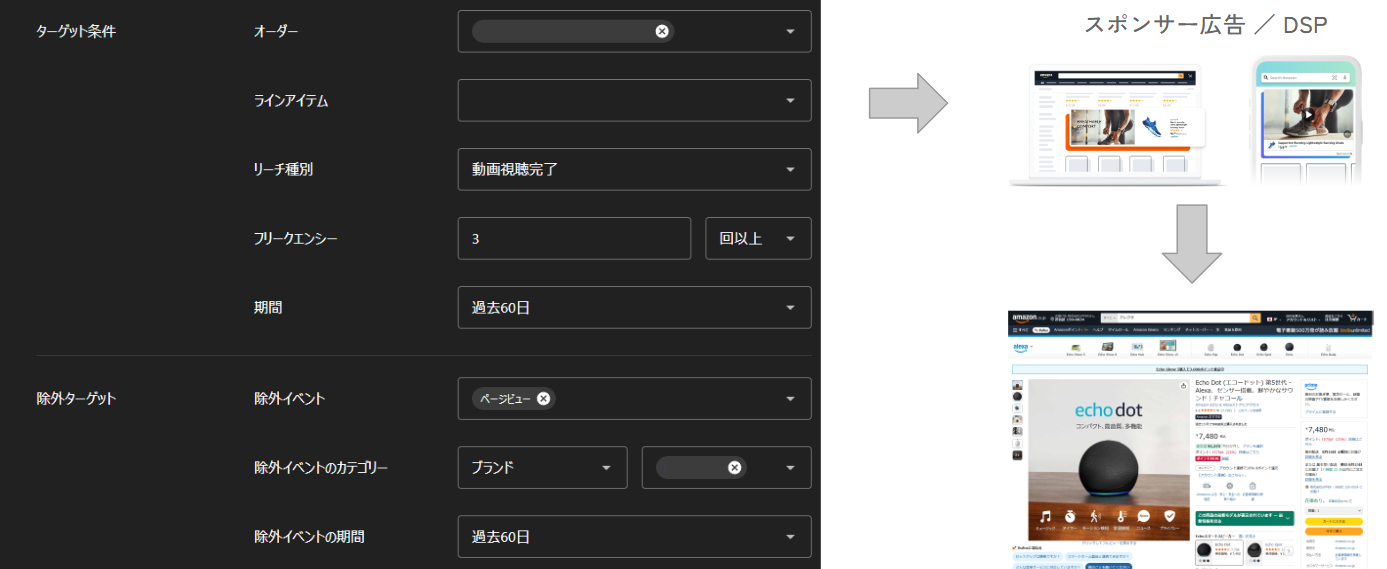

- 動画接触者リストの作成と活用: AMCの強力なオーディエンス作成機能を活用し、「OTT広告を3回以上視聴完了したが、まだ商品を購入していないユーザー」といった、特定の行動履歴を持つカスタムオーディエンスをリスト化できます 。

- メディアミックスによる相乗効果: そして、作成したオーディエンスに対して、スポンサーディスプレイ広告などでバナー広告を配信したり、スポンサープロダクト広告の入札を強化したりする、といったメディアミックス戦略を展開できます 。OTT広告でブランドや商品を「認知」させ、その後のディスプレイ広告や検索連動型広告で「興味関心」を高め、購買(刈り取り)へと繋げる。この一連の流れをデータに基づいて設計し、実行することで、広告投資のROIを最大化することが可能になるのです 。

第7章: AMC分析を加速する!Ubun BASEの具体的な活用シナリオ

ここまで読んで、AMCの強力な可能性に期待を抱くと同時に、「SQLの知識が必要で、分析のハードルが高そうだ…」「分析に時間がかかり、日々の運用業務と両立できないかもしれない」と感じた方もいるかもしれません 。

その課題を解決するのが、当社が提供するAmazonレポート生成自動化ツール「Ubun BASE」です。

Ubun BASEは、AMCの高度な分析能力を、専門知識がない方でも、誰もが簡単に活用できるように設計されたツールです。複雑なSQLクエリを裏側で自動実行し、分析結果を直感的なダッシュボードで可視化します。

ブランドレポートの活用:ボタン一つでOTT広告の成果を可視化

Ubun BASEには、広告運用者が知りたい主要なインサイトをまとめた定型の「ブランドレポート」機能が備わっています。OTT広告キャンペーンの分析においては、以下のようなレポートをSQLを書くことなく、定期的に自動で取得できます。

- 注文率リフト分析レポート: OTT広告に接触したユーザーと接触していないユーザーのグループを比較し、広告接触による注文率の向上(リフトアップ)がどれだけあったかを明確な数値で示します。広告の純粋な売上貢献度を測定する上で不可欠なレポートです。

- リーチ&フリークエンシー推移レポート: キャンペーン期間中のリーチ(広告が届いた人の数)とフリークエンシー(一人あたりに広告が届いた回数)が、どのように推移していったかを時系列のグラフで可視化します。「Always-on」戦略において、計画通りに認知が浸透しているかを定点観測できます。

- ターゲットセグメント・リーチカバレッジレポート: 事前に設定した最も重要なターゲット層に対し、広告がどれだけの割合(%)をカバーできているかを分析します。コアターゲットへのアプローチが十分かどうかをデータで判断し、安易なターゲティング拡大の失敗を防ぎます。

- フリークエンシー別パフォーマンス分析レポート: 広告の接触回数が「1回だけの人」「2〜3回の人」「4〜6回の人」といったグループごとに、クリック率(CTR)や商品詳細ページ閲覧率(DPVR)、注文率(CVR)などのパフォーマンスがどう変化するかを確認できます。「スリーヒッツ理論」で触れたような、効果が最大化し、かつ無駄打ちにならない最適なフリークエンシーを見つけ出すための重要なインサイトを提供します。

これらのレポートにより、データ分析の専門家でなくても、OTT広告キャンペーンの成果を正しく評価し、データに基づいた次のアクションを迅速に決定することが可能になります。

オーディエンス作成機能の活用:分析から施策実行までをシームレスに

Ubun BASEは、レポート機能だけでなく、AMCのオーディエンス作成機能も大幅に簡略化します。

- ノーコードでのオーディエンス作成: Ubun BASEの管理画面上で、「OTT広告を3回以上視聴完了」かつ「過去30日以内に商品詳細ページを閲覧」といった複数の条件を組み合わせた複雑なオーディエンスリストを、SQLを一切書かずに作成することができます。

- DSPへの自動連携: 作成したオーディエンスは、自動でスポンサーディスプレイ広告、Amazon DSPに連携され、すぐに広告配信のターゲティングリストとして活用できます 。

これにより、「分析でインサイトを得てから、施策を実行するまで」の時間を劇的に短縮し、高速でPDCAサイクルを回すことが可能になります。これまで分析担当者と運用担当者の間で発生していたコミュニケーションコストやタイムラグも解消され、より機動的な広告運用が実現します。

まとめ:データが拓く、新しいブランド戦略の夜明け

本記事では、OTT広告という新しいメディアの波を捉え、Amazon Marketing Cloud (AMC)という強力な分析基盤を活用することで、従来のマス広告とは全く異なる『局地的な認知戦』というブランド戦略が可能になることを解説しました。

【本記事のポイント】

- OTT広告の台頭: ユーザーの視聴スタイル変化に伴い、テレビCMに代わる認知獲得の主戦場となっている。

- Amazon DSPの優位性: 購買データに基づく高精度なターゲティングで、無駄なく広告を配信できる 。

- Always-on戦略: 短期的なスポット配信ではなく、長期間の継続配信で着実に認知を浸透させることが重要。

- 局地的な認知戦: 特定の価値ある顧客セグメントにリソースを集中し、その中での圧倒的な認知No.1を目指す新戦略。

- AMCの役割: リーチ、フリークエンシー、購買リフトなどを正確に可視化し、分析と施策をデータで繋ぐ司令塔となる 。

- Ubun BASEの価値: AMCの高度な分析とオーディエンス作成を自動化・簡略化し、誰でもデータドリブンな戦略を実行可能にする。

もはや、広告は「打って終わり」ではありません。データを読み解き、仮説を立て、施策を実行し、その結果を再びデータで検証する。このサイクルをいかに速く、いかに的確に回せるかが、競争優位性を確立する上で決定的な差となります。

Amazon Marketing Cloud (AMC)と、そのポテンシャルを最大限に引き出すUbun BASEは、まさにそのための強力な武器です。

株式会社ウブン PdM of UbunBASE

2007年に株式会社オプトに入社し、金融業界向けインターネット広告の提案・運用を担当。株式会社電通に出向し、大手ナショナルクライアントのデジタルメディア戦略の立案と実行に従事。2012年にオプトに帰任後、DSPや広告効果測定ツールのプロダクトマネージャーを歴任。グループ会社のスキルアップビデオテクノロジーズでは取締役として動画広告のアドテクノロジー事業を推進。2020年に株式会社ウブンに参画し、Amazonレポートの自動化ツール「Ubun BASE」を立ち上げ、開発とマーケティングを統括。